햇빛을 반사해 지구를 식히는 '냉각효과'로 지구온난화를 억제한다고 알려진 에어로졸이 오히려 온난화를 부추기는 역할을 하는 것으로 나타났다.

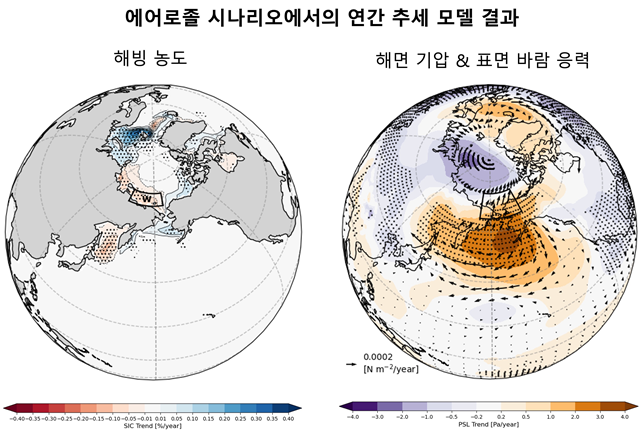

광주과학기술원(GIST) 환경·에너지공학과 윤진호 교수가 주도한 국제 공동연구팀이 전지구 지구시스템모델(CESM2) 분석을 통해 인간활동으로 발생한 에어로졸이 북태평양고기압을 강화시키고, 이로 인해 북극쪽으로 열수송이 증가함으로써 결국 북극 축치해(Chukchi Sea)의 해빙 손실이 빨라지고 있다는 사실을 규명했다고 14일 밝혔다.

에어로졸은 미세먼지나 연기, 안개 등 공기 중에 떠있는 미세한 고체 또는 액체 입자를 뜻한다. 기존에는 인간활동으로 발생한 미세먼지나 황산염 등 에어로졸이 햇빛을 반사해 지구를 시키는 '냉각효과'를 지니고 있어 지구온난화를 억제하는 요인으로 알려져 왔다. 그런데 연구팀이 조사한 결과, 에어로졸이 대기순환을 통해 보다 많은 양의 열을 북쪽으로 나르고 있던 것으로 나타났다.

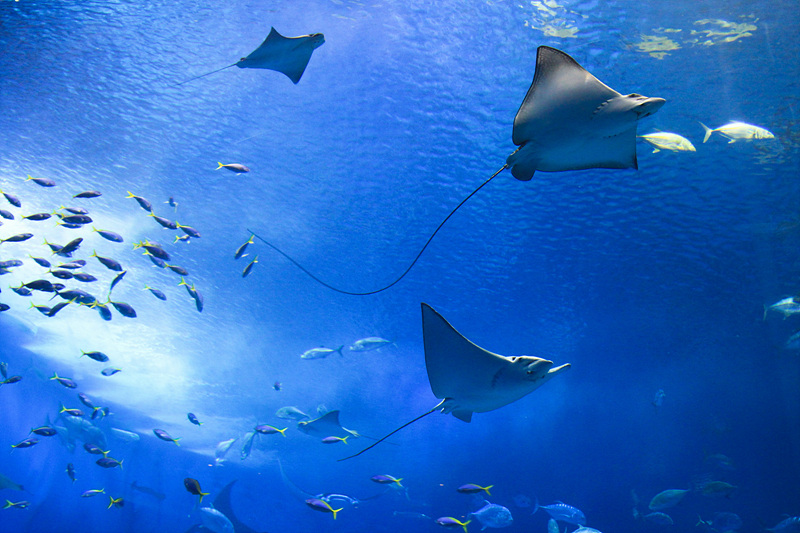

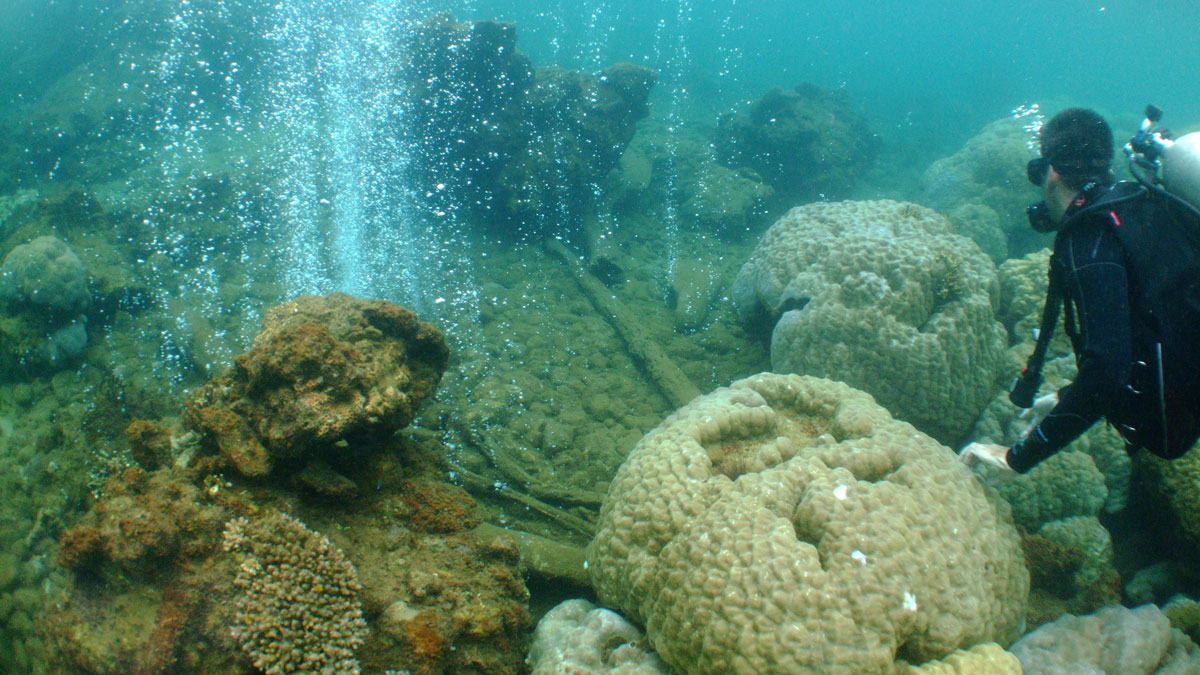

연구팀은 북극 해빙이 지구 전체의 온난화 진행 속도보다 4배 더 빠른 속도로 온난화 영향을 받는 것을 두고 다른 요인이 있는지 분석하는 과정에서 이같은 사실을 알아냈다. 연구팀은 1980~2020년 아시아 지역에서 발생한 미세먼지가 구름씨 역할을 하며 작은 구름을 만들기를 반복하면서 북태평양 상공 고기압 세력을 강하게 만들고, 이로 인해 남풍 계열의 바람이 강화되어 따뜻한 바닷물이 북극으로 더 많이 유입된다는 사실을 확인했다.

이로 인해 북극 서쪽의 축치해 해수온이 빠르게 상승하고, 다른 곳보다 해빙이 더 빠르게 녹는 현상이 나타난 것이다.

연구팀은 △온실가스(GHG)만 있는 경우 △에어로졸만 있는 경우 △온실가스와 에어로졸이 함께 있는 경우 등 세 가지 시나리오 실험을 수행했다. 그 결과, 온실가스만 있을 때보다 에어로졸과 함께 작용할 때 북극 해빙 손실이 훨씬 가속화됐으며, 이는 에어로졸이 온실가스의 온난화 효과를 상쇄하는 것이 아니라 오히려 단순한 합 이상의 '복합효과(compound effect)'를 나타내는 것으로 분석된다.

특히 에어로졸에 의해 유도된 북태평양고기압은 남풍 계열의 바람을 강화시켜 베링 해협을 통한 열의 북상을 증가시키고, 이로 인해 축치해 해빙 감소가 더욱 가속화되는 것으로 나타났다. 이에 대해 연구팀은 "온실가스로 인해 따뜻해진 해양 환경에서 에어로졸이 유발하는 대기 순환 변화가 더 많은 열을 북극으로 수송하게 되어 온실가스 단독으로 작용할 때보다 해빙 손실이 더욱 가속화되는 것"이라고 설명했다.

온실가스만 고려한 모델보다 온실가스와 에어로졸을 함께 반영한 모델이 북극 해빙 변화의 실제 양상을 더 정확하게 예측했다. 특히 서부 축치해 지역에서는 예측 정확도가 4.4% 더 높았고, 전체적인 해빙 변화의 절반 이상(약 52%)을 설명할 수 있어, 온실가스만 반영했을 때보다 훨씬 현실에 가까운 결과를 보여줬다.

연구팀은 그동안 '냉각물질'로만 여겨졌던 에어로졸이 해빙 손실을 가속화할 수 있다는 새로운 증거를 제시했다. 대기 오염과 북극 기후변화가 직간접적으로 연결돼 있다는 점에서, 향후 기후모델링에는 에어로졸-대기순환-열수송 간의 복합작용이 충분히 고려될 필요가 있다.

윤진호 교수는 "이번 연구는 인간활동이 직접적이지 않은 방식으로도 북극 환경에 중대한 영향을 끼칠 수 있음을 보여준다"면서 "향후 기후모델링과 국제 환경정책 수립에 에어로졸의 간접효과까지 반영하는 것이 매우 중요하다"고 말했다. 이어 "지금까지는 온실가스 위주로만 기후변화를 설명해 왔지만, 앞으로는 에어로졸의 복합적인 영향까지 고려한 예측 모델과 정책 수립이 시급하다"고 강조했다.

이번 연구결과는 기상학 분야 국제학술지 '커뮤니케이션즈 어스 앤드 인바이러먼트'에 7월 25일자에 게재됐다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.