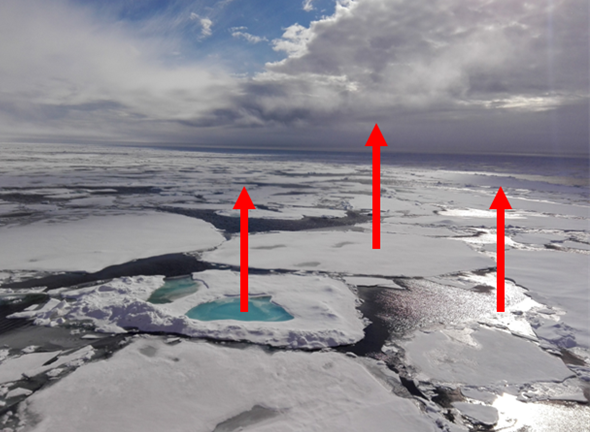

기후위기로 피해를 입고 있는 빈곤국들을 지원하는데 필요한 기후재원이 2030년까지 매년 1조달러(약 1402조8000억원)라는 진단이 나왔다.

아제르바이잔 바쿠에서 열리고 있는 제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29)에서 주요 경제학자들로 구성된 기후금융 전문가그룹(IHLEG)은 14일(현지시간) 이같은 내용의 보고서를 발간했다. IHLEG 2021년 COP 의장단에 의해 소집된 전문가그룹으로 경제학자 니콜라스 스턴, 베라 송웨, 아마르 바타차리야가 의장을 맡고 있다.

기후금융은 이번 COP29의 핵심의제다. COP29는 2035년까지 빈곤국에 연간 최소 1조달러의 기후재원을 지원하는데 초점을 맞추고 있다. 그러나 전문가들은 2035년까지 기후재원이 모이길 기다리면 문제가 발생할 수 있다며, 이 기간을 2030년으로 앞당겨야 한다고 입을 모았다.

니콜라스 스턴 박사는 "기다릴수록 비용이 더 많이 든다"며 "부유국이 신속하게 움직이면 2030년까지 1조달러를 모을 수 있다"고 말했다. 그는 1조달러 가운데 절반은 민간재원으로 충당하고, 약 2500억달러는 세계은행 등 다자개발은행을 통해 충당해야 한다고 했다. 나머지 재원은 선진국의 직접 지원금과 국제통화기금(IMF)의 특별인출권, 항공·해운에 대한 세금 등 새로운 형태의 과세로 확보하면 된다고 설명했다. 스턴 박사는 "선진국은 이 분석의 논리를 받아들여야 한다"며 "문제를 미루는 것은 도움이 되지 않는다"고 촉구했다.

기후·에너지 싱크탱크 '파워시프트아프리카'(Power Shift Africa)의 모하메드 아도우 이사는 이번 보고서에 대해 "COP29에서 개발도상국의 요구가 정당함을 보여준 것"이라며 "이익을 추구하는 민간재원을 끌어들여 문제를 해결하려면 공공자금을 동원해 보조금을 지원하겠다는 약속을 해야 할 것"이라고 지적했다.

2015년 파리기후변화협정에서 선진국들은 개발도상국 기후위기 대응에 대한 책임을 지기로 합의했고, 올해는 선진국들이 어떻게 책임을 질 것인지를 명시한 '신규 기후재원 조성목표'(NCQG·New Collective Quantified Goal)를 도출해야 한다. 하지만 재원을 어떻게 마련할 것인지를 놓고 선진국과 개발도상국 사이에서 의견이 좁혀지지 않고 있다.

선진국들은 기후금융을 지원해야 한다는데 동의하면서도 민간재원으로 목표 금액을 채우는 방식을 주장하고 있다. 또 선진국들은 중국처럼 온실가스 배출량이 많은 나라와 산유국 그리고 신흥경제국들이 기후재원을 함께 부담할 것을 요구하고 있다. 일부 국가들은 기후재원을 마련하기 위해 새로운 세금이나 부과금 제도를 수립할 것을 주장하고 있다.

'화석연료 비확산 조약 이니셔티브'의 기후활동가이자 글로벌참여담당자인 하지트 싱은 "기후영향에 대처하기 위해 매년 수조달러가 필요하고 무위로 인한 비용은 기하급수적으로 높아질 것"이라며 "그런데도 부유국의 지도자들은 계속해서 모래 속에 머리를 파묻고, 개도국이 필요로 하는 필수 자금을 회피하고, 정의롭고 세계적인 전환만이 우리의 유일한 길이라는 사실을 무시하고 있다"고 비판했다.

개최국인 아제르바이잔의 수석 협상가인 얄친 라피예프는 초기단계에서 회담이 예상대로 진행되고 있다며 "진전을 이루고 있다"고 밝혔다.

한편 이날 세계은행과 다자개발은행들은 2030년까지 주요 기후자금을 연간 1200억달러로 60% 늘리겠다고 발표했다. 다만 일각에서는 이 금액만으로는 충분하지 않다는 목소리도 나오고 있다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.