미국 사회 전반에서 기후위기 대응이 늦어질수록 전기요금·식료품·보험료 등 생활비 부담이 커진다는 인식이 확산되고 있다.

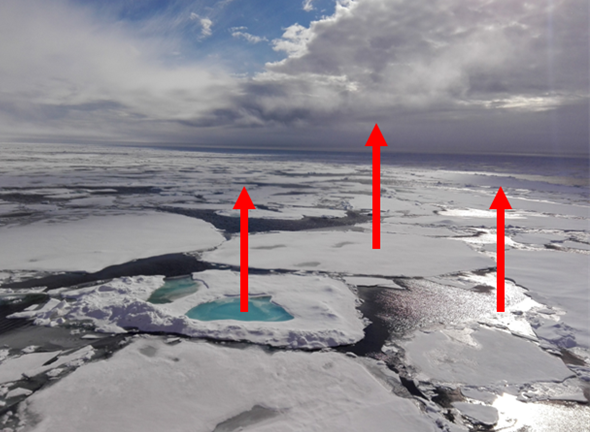

26일(현지시간) 가디언에 따르면, 최근 여론조사와 전문가 분석을 종합한 결과 미국 국민 상당수가 기후위기가 가계지출 전반에 직접적인 압박을 가하고 있다고 인식하는 것으로 나타났다. 폭염과 한파, 산불과 홍수 같은 극한 기상이 반복되면서 에너지 수요와 농산물 생산, 보험 시장에 연쇄적인 영향을 미치고 있다는 분석이다.

조사에서는 전기요금 상승이 가장 체감되는 변화로 꼽혔다. 여름철 폭염과 겨울철 한파가 잦아지면서 냉난방 사용이 늘고, 전력 수요 급증이 요금인상으로 이어진다는 인식이 확산되고 있다. 농업 생산 차질로 식료품 가격 변동성이 커졌다는 응답도 많았다. 가뭄과 폭우가 반복되며 수확량이 불안정해지고, 유통 비용이 상승하면서 식탁 물가에 영향을 미친다는 것이다.

보험료 상승 역시 주요 요인으로 지목됐다. 산불과 홍수 위험이 높은 지역을 중심으로 주택 보험료가 크게 오르거나, 보험 가입 자체가 어려워지는 사례가 늘고 있다는 지적이다. 기후재해 위험이 보험 시장에 반영되면서 비용 부담이 가계로 전가되고 있다는 분석이 나온다.

가디언은 이러한 인식 변화가 기후위기를 환경 문제를 넘어 생활과 경제의 문제로 받아들이는 흐름을 보여준다고 전했다. 일부 정치권에서 기후 대응 정책을 비용 요인으로 비판해왔지만, 실제로는 대응이 지연될수록 에너지·식량·주거 등 필수 소비 영역의 부담이 더 커질 수 있다는 인식이 미국 사회 전반에 확산되고 있다는 것이다.

전문가들은 기후위기로 인한 비용 증가가 저소득층과 취약 계층에 더 큰 부담으로 작용할 수 있다고 경고한다. 필수 지출 항목에서의 비용 상승은 소비 여력을 약화시키고, 지역·계층 간 격차를 확대할 수 있다는 지적이다. 이에 따라 에너지 효율 개선과 재생에너지 확대, 기후 적응 투자가 단순한 환경 정책을 넘어 생활비 안정과 직결된 과제로 부상하고 있다는 평가가 나온다.

미국에서 확산되는 이러한 인식은 기후위기가 더 이상 먼 미래의 위험이 아니라, 현재의 생활비 문제로 체감되고 있음을 보여준다. 대응을 미룰수록 비용이 커진다는 인식이 정책 논의와 사회적 선택에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.