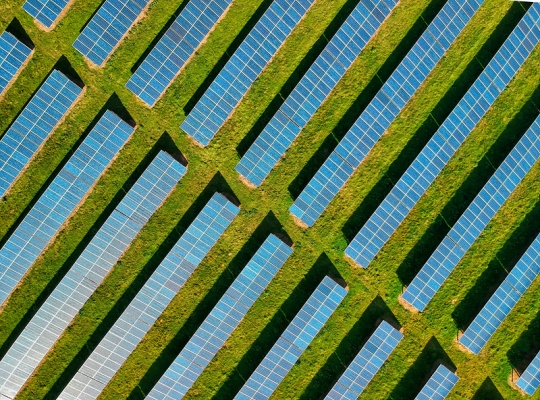

미국을 중심으로 '반(反) ESG' 기류가 거세진 가운데, 각 국의 정치·경제적 상황에 따라 정책 방향이 엇갈리면서 ESG 투자의 실효성 문제가 거론되고 있다.

13일 국민연금연구원은 '월간 연금이슈 & 동향분석(제113호)'에 실린 'ESG 투자에 관한 논쟁과 정책 동향' 보고서를 통해 최근 제기되는 ESG 회의론의 핵심을 짚었다.

보고서는 ESG가 최근 10년간 세계 자본시장의 표준으로 자리잡았지만, 최근 ESG 투자가 정말 돈이 되는가, 실제 세상을 바꾸는가의 실효성 여부를 두고 회의적인 시각이 커지고 있다고 분석했다.

미국 주식시장의 대표 ESG 지수(MSCI USA ESG Select)는 장기 누적수익률에서 시장 전체 지수(MSCI USA)에 미치지 못했다. 3년, 5년, 10년 단위로 살펴봐도 수익률은 시장 평균보다 낮고 가격 변동성은 오히려 더 컸다. 위험을 고려한 수익성을 나타내는 샤프비율 역시 시장 전체 지수가 더 높아, ESG 투자가 재무적으로 우월하다는 명확한 증거를 보여주지 못했다.

또 ESG 원칙을 표방하지만 실제 포트폴리오에 대형 화석연료 기업을 다수 포함한 펀드 사례처럼, '그린워싱(위장환경주의)' 논란이 끊이지 않고 있다. 이는 ESG라는 용어가 구체적으로 어떤 투자 행위를 의미하는지 모호하다는 근본적 한계에서 비롯된다고 보고서는 지적했다.

미국은 이미 ESG에 비판적인 인식이 퍼지면서 '반ESG' 정책이 나타나고 있다. 플로리다주 등 여러 주에서는 공공연금이 ESG와 같은 비재무적 요소가 아닌 '재정적 요소'만 고려해 투자하도록 법을 제정하고 있다. 2021년부터 4년간 미국 40개 주에서 발의된 반ESG 법안은 392건이고, 이 가운데 44건이 통과됐다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 기업의 기후정보 공시 의무화 규칙을 채택한 지 한달 만에 자발적으로 효력을 중단했다. 골드만삭스, 블랙록 등 글로벌 금융사들도 ESG 관련 연합체에서 잇따라 탈퇴했다.

ESG를 선도해 온 유럽마저 잠시 주춤하고 있다. 유럽연합(EU)은 '기업 지속가능성 보고지침(CSRD)'과 '공급망 실사 지침(CSDDD)' 등 ESG 공시 및 실사를 의무화해왔지만, 최근 기업 부담 등을 이유로 일부 규정의 시행을 연기하고 내용을 완화하고 있다.

결국 ESG 투자는 더 이상 전세계 보편적 기준이 아니라, 각국의 정치·제도적 특수성을 반영하는 '맞춤형 정책'으로 변화하고 있다는 분석이다.

이처럼 ESG 투자 환경에 불확실성이 커지면서, 전문가들은 국민의 노후 자금을 운용하는 국민연금 등 국내 연기금들도 ESG 투자 원칙을 어떻게 정립하고 대응할지 고민할 필요가 있다고 짚었다. 핵심은 ESG 투자의 동기가 재무적 수익에 있는지, 혹은 비재무적 가치관에 있는지 명확히 구분하는 것이라고 전문가들은 조언했다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.