국내 화력발전소의 최소발전용량이 과도하게 높게 설정돼 있어 재생에너지를 확대하는데 걸림돌이 되고 있다는 지적이다.

기후솔루션이 6일 발간한 이슈브리프 '재생에너지 고속도로의 과속방지턱: 화력발전기 최소발전용량'에 따르면, 재생에너지 확대를 위해선 화력발전소 최소발전용량을 국제적인 권고수준인 30~40%까지 낮추고 전력망의 유연성을 확보해야 한다고 강조했다.

최소발전용량은 화력발전소가 설비손상 방지와 대기오염물질 배출기준을 충족하기 위해 유지해야 한다고 설정한 최소출력 기준이다. 출력이 너무 적으면 설비가 마모, 손상되고 연료가 충분히 타지 못하면서 불완전연소로 대기오염물질 농도가 높아지기 때문이다. 이를 방지하기 위해 최소한으로 발전기가 가동할 수 있는 가이드라인을 설정해놓은 것이다.

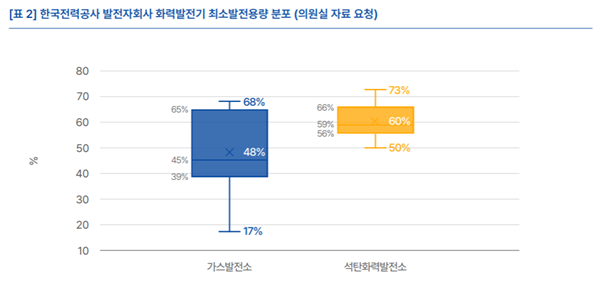

그런데 국내에서 설정해놓은 이 최소발전용량이 지나치게 높다고 보고서는 지적했다. 국내 화력발전소들은 최대출력의 절반 이상을 최소출력용량으로 보장받고 있다. 한전의 발전자회사가 보유한 가스 발전기의 최소발전용량은 평균 48%로 설정돼 있고, 석탄 발전기는 60%, 일부 설비는 무려 73%까지 최소발전용량으로 설정돼 있다.

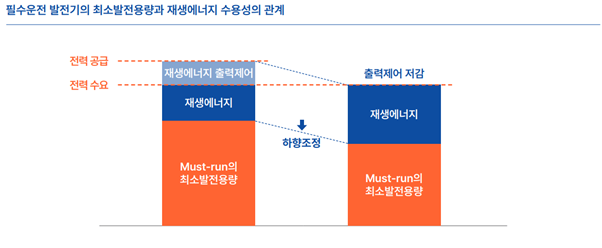

이는 재생에너지를 확대하는 걸림돌이라는 것이다. 전력망에서는 화력발전으로 생산한 전력을 우선 사용하고, 나머지 여유만큼 태양광과 풍력 등 재생에너지로 생산한 전력으로 채운다. 이 때문에 화력발전기가 최소출력으로 전력수요가 충족되면 잉여전력을 만들기 않기 위해 재생에너지 발전기를 강제로 꺼야 하는 '출력제어'가 발생하고 있다. 급기야 산업통상자원부는 지난해 출력제어 최소화를 위한 '계통포화대책'을 시행해 신규 재생에너지 접속을 원천 차단했다.

최소발전용량 설정 기준과 근거도 논쟁의 소지가 있다고 보고서는 짚었다. 북미 서부 전력계통을 기반으로 한 연구에 따르면 화력발전소 출력이 낮아져도 실제 오염물질 총 배출량은 오히려 줄어들 수 있다. 또 최신 발전설비는 더 낮은 부하에서도 안전하게 운전할 수 있기 때문에 저출력 운전시 대기오염물질 농도가 높아지거나 설비손상 위험이 커지지 않는다는 것이다.

이에 해외에서는 화력발전의 최소발전용량을 과감하게 낮추고 있다. 일본은 지난해 신규 화력발전기의 최소발전용량을 기존 50%에서 30%로 조정했고, 인도는 70%에서 55%로 낮춘 뒤 40% 달성을 목표로 로드맵을 마련했다. 중국은 2015년부터 설비 개조와 보상체계로 60~70%에서 30~40%로 낮추고, 출력제어율을 2016년 20%에서 2022년 2~3% 이하로 크게 줄였다.

국내에서도 재생에너지 발전비중이 19.8%로 비교적 높은 제주 계통에서 올 8월 일부 화력발전기의 최소발전용량 이하인 24~58%까지 운전을 허용하도록 규칙을 개정했다. 다만 육지 계통에는 적용되지 않아 재생에너지 출력제어와 신규 설비 접속 제한이 계속되고 있다.

기후솔루션은 에너지 전환을 가속화하기 위해 화력발전소 최소발전용량을 국제권고 수준인 30~40%로 일괄 하향 조정하고, 기술적 특성을 고려해 더 낮은 수준에서 운전하도록 유인체계를 개편할 것을 제안했다. 또 발전기별 최소발전용량 산정과 검증 절차를 투명하게 공개해 과도한 하한 설정을 방지하고, 출력제어를 최소화하기 위해 배터리 에너지저장장치(BESS) 등 유연성 자원의 도입을 가속화해 재생에너지 계통 연계를 확대할 필요가 있다고 주장했다.

보고서 저자인 기후솔루션 전력시장계통팀 주다윤 연구원은 "재생에너지 확대를 위해 송전망 확충이 필요하다는 점에는 이견이 없지만, 새로운 인프라 투자에 앞서 기존 화력발전기의 최소발전용량을 낮추는 것이 가장 빠르고 비용 효율적인 해결책"이라며 "과도하게 높은 최소발전용량을 조정하고 투명성을 높여야 한국이 2050 탄소중립 목표에 도달할 수 있다"고 말했다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.